沼津高専が小中高生と共に駿河湾の深海を探求した成果発表

沼津高専が考察した駿河湾の深海環境

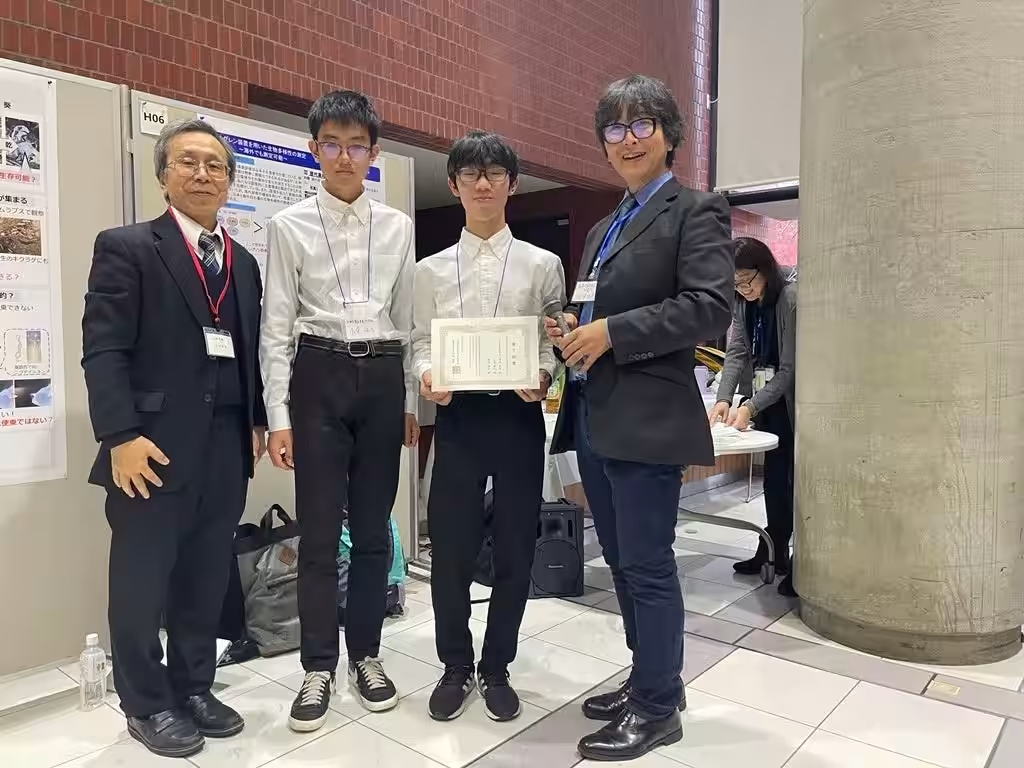

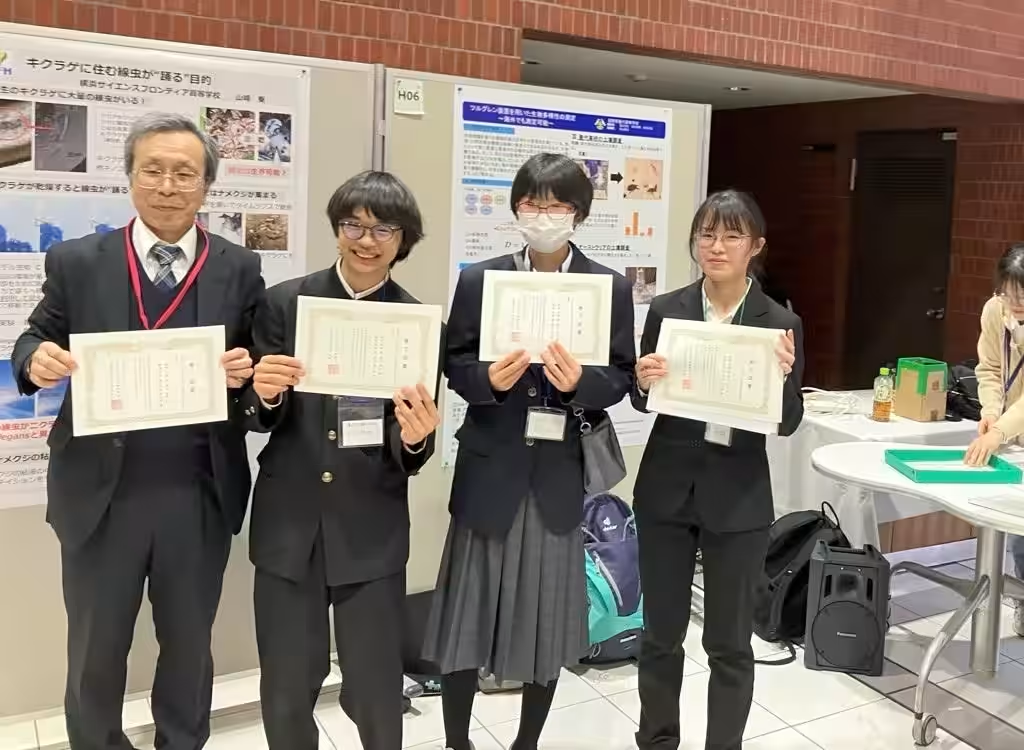

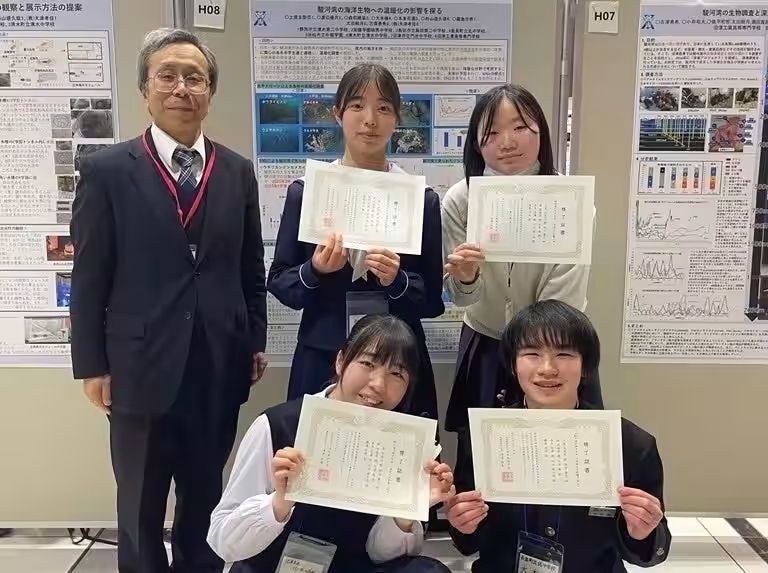

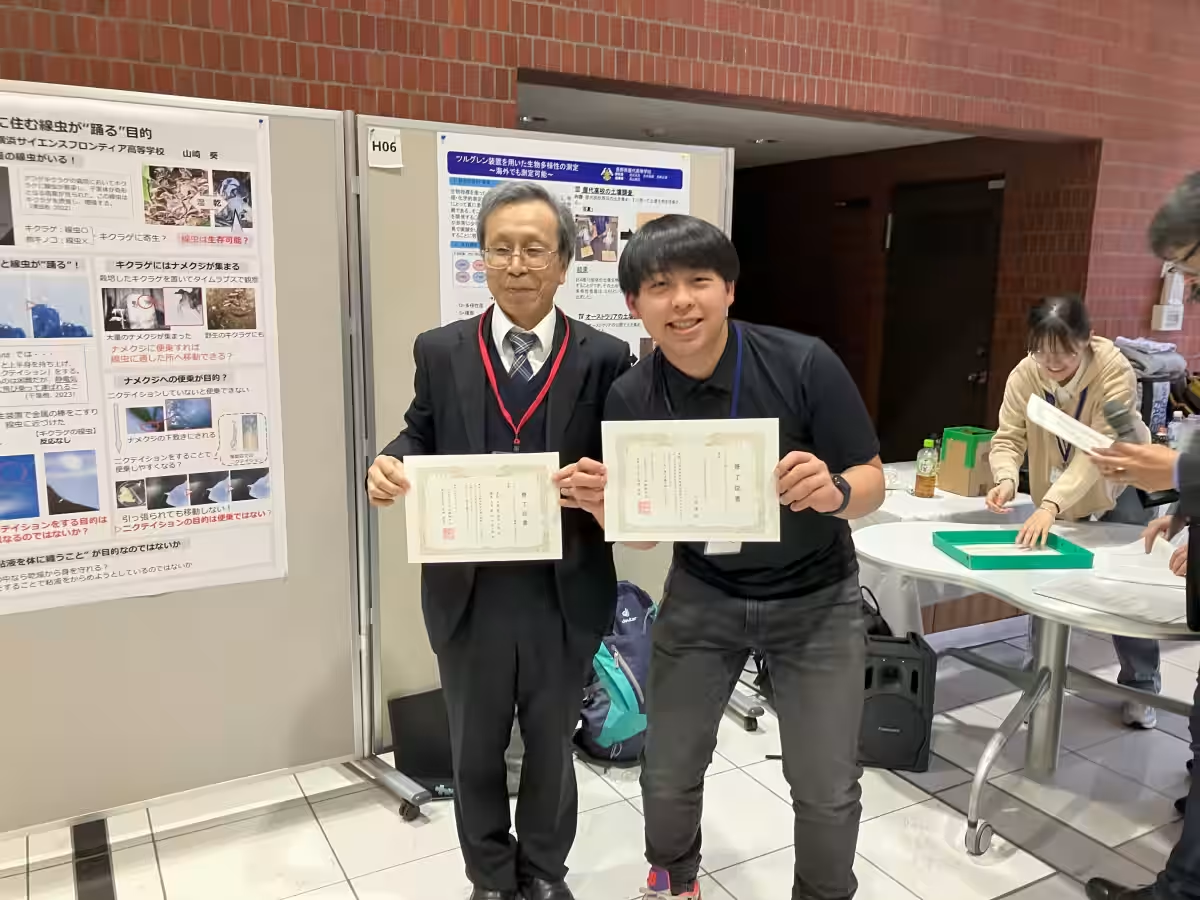

去る令和7年3月15日、日本動物学会関東支部大会が茨城県つくば市で開催されました。ここでは、沼津工業高等専門学校(以下、沼津高専)の大津孝佳教授が指導する学生たちが、県内外の小中高生と連携して取り組んだ「駿河湾とTRIZで深海の魅力を探求」という課題研究の成果が発表されました。この研究プロジェクトは、駿河湾に生息する海洋生物における環境進化や温暖化の影響について深く掘り下げる貴重な機会となりました。

プロジェクトの発足背景

沼津高専は、知的財産の教育を通じて地域課題の発見と解決を目指す選択授業を開講しています。この年度には1年生から5年生までの50名が参加し、さらに静岡県内外から12校15名の学生が協力しました。研究は、沼津港深海水族館や静岡放送株式会社、多くの地域企業と連携しながら進められました。

学生たちは、駿河湾の過酷な環境に住む生物の特性をTRIZ(発想法)を活用して探求しました。このような活動は、深海生物の持つ創造性を引き出し、地域の課題解決に寄与することを目指しています。

研究発表の内容

発表会では、沼津高専の学生と参加した中高生がそれぞれ異なるテーマで6件の研究成果を発表しました。

- - 駿河湾の深海調査やその生物への温暖化の影響についての研究

- - オオグソクムシの習性についての観察と提案

- - シーラカンスの環境進化及び温暖化への対応についての調査

- - アユの生態及び、温暖化が異なる地域でどのように影響しているかの研究

- - バイオミメティクスロボットの開発に関する研究成果発表

個々の研究は、論理的な考察や実際のデータをもとにした分析が行われ、特に環境問題に対する意識の向上が確認されました。これらの成果は、今後の学びや交流へと繋がるものになるでしょう。

学生たちの感想

参加した学生たちは、発表後に感想を述べ、貴重な体験を通じて学ぶことの楽しさや、知識を他者とシェアする重要性を感じたようです。たとえば、オオグソクムシの行動観察に参加した中学生は、「深海生物の知られざる特性を知ることができて嬉しかった」と語ったそうです。

沼津高専の教育理念

1962年に設立された沼津高専は、地域に根ざした技術者の育成を目指し、企業や地域との連携を強化しています。学生たちは、実際の製品開発や地域課題への取り組みに参加し、より実践的な技術を学ぶ機会を得ています。このような取り組みを通じて、沼津高専は魅力ある地域社会の形成において大きな役割を果たしています。

まとめ

沼津高専と小中高生たちの深海探求活動は、環境問題への理解を深め、地域愛を育む貴重な体験となりました。この取り組みが今後、次世代を担う技術者や研究者を育む一助となることでしょう。未来への希望を胸に、新たな挑戦が待ち受けています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。