深海生物を学びながらロボット作りを楽しむキッズたちの冒険

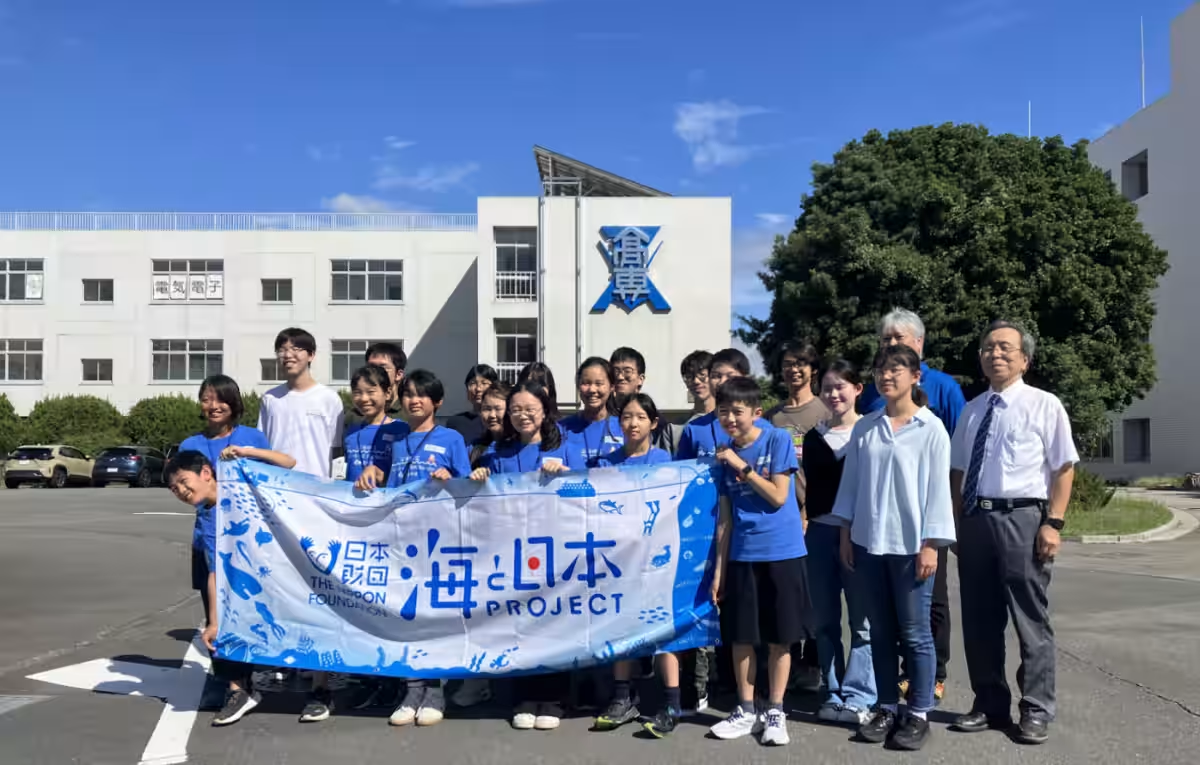

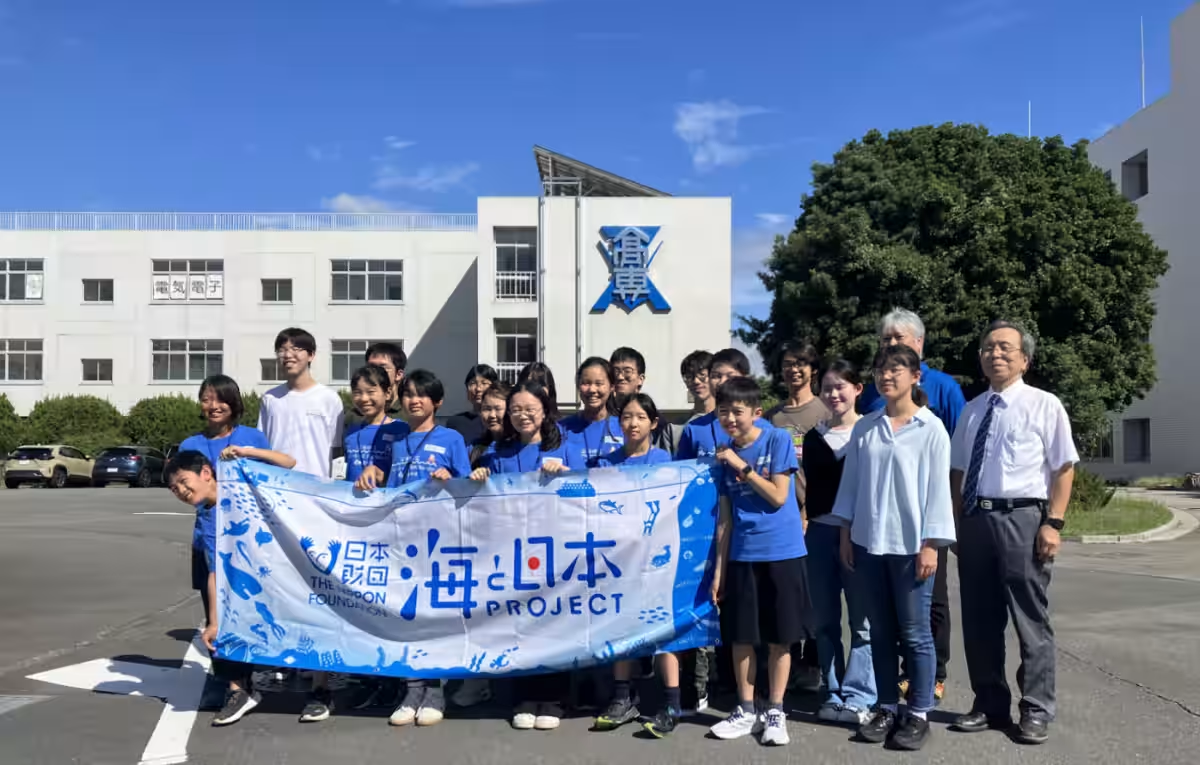

2025年10月5日、沼津工業高等専門学校において開催された「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾」の一環として、プログラミングとロボット製作講座が行われました。本イベントは、海洋文化を継承し、次世代に海を伝えるための取り組みとして、一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会と株式会社アーテックの協力のもと実施されました。

この講座には、小学5年生から中学2年生までの10名が参加しました。参加者たちは、まずプログラミングの基礎を学習し、その後に自分たちで深海生物の特性を調査して、それを模したロボットを製作するという流れでした。

プログラミング基礎の学習

プログラミングの指導は、株式会社アーテックの高畠さんによって行われました。クリエイティブな方法で、子どもたちはブロックやモーターを使いながら、深海魚の特長を生かしたロボット作りに挑戦しました。これまで習得した知識を活用し、子どもたちにとって新たなアウトプットの手法としてプログラミングが位置づけられました。

いよいよロボット製作へ

ロボット製作においては、参加者は2~3名ずつの4チームに分かれました。各チームは、自分たちの設計図に従って深海生物の形や機能を表現するロボットを組み立てました。ブロックを組み合わせたり、モーターをつなげたりする作業には難しさもありましたが、子どもたちは熱心に取り組み、アーテックのスタッフや沼津高専の学生たちの助けを借りながら、遂に完成させました。

製作されたロボットは、デメニギス、ダイオウグソクムシ、メンダコ、タカアシガニの4種類です。最後には、発表会を行い、それぞれのチームが自分たちの作品の特徴や苦労した点を発表し合いました。

参加者の声

子どもたちからは、「オオグソクムシの硬い甲羅をリアルに再現できた気がする!」や「関節を表現するためにモーターを2つも使ったよ」といった声が寄せられました。さらに、保護者からは「学校では学べない貴重な経験だった」といった感想もいただきました。子どもたちがどのようにロボットを発表するのか、保護者たちも期待に胸を膨らませていました。

海と日本プロジェクトの意義

このプロジェクトは、単なるロボット製作に留まらず、子どもたちが自身の生活や環境について「自分ごと」として考えるきっかけを提供するものでもあります。日本財団が推進する「海と日本プロジェクト」の一環として、子どもたちが海洋環境の重要性を理解し、次世代に向けてのアクションにつながることが期待されています。

今後もこうした体験学習を通じて、海の大切さを感じながら成長していく未来のキッズたちの姿を見守りたいと思います。

団体概要

一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会は、清水港及び駿河湾周辺での港湾計画や海洋文化都市計画に賛同し、海洋研究の拠点化を目指して様々な活動を展開しています。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.sss-rmc.jp/

海は私たちの生活を豊かにし、未来への可能性を秘めています。その海を大切にし、次の世代に引き継いでいくために、一人ひとりが行動を起こすことが重要です。

この講座には、小学5年生から中学2年生までの10名が参加しました。参加者たちは、まずプログラミングの基礎を学習し、その後に自分たちで深海生物の特性を調査して、それを模したロボットを製作するという流れでした。

プログラミング基礎の学習

プログラミングの指導は、株式会社アーテックの高畠さんによって行われました。クリエイティブな方法で、子どもたちはブロックやモーターを使いながら、深海魚の特長を生かしたロボット作りに挑戦しました。これまで習得した知識を活用し、子どもたちにとって新たなアウトプットの手法としてプログラミングが位置づけられました。

いよいよロボット製作へ

ロボット製作においては、参加者は2~3名ずつの4チームに分かれました。各チームは、自分たちの設計図に従って深海生物の形や機能を表現するロボットを組み立てました。ブロックを組み合わせたり、モーターをつなげたりする作業には難しさもありましたが、子どもたちは熱心に取り組み、アーテックのスタッフや沼津高専の学生たちの助けを借りながら、遂に完成させました。

製作されたロボットは、デメニギス、ダイオウグソクムシ、メンダコ、タカアシガニの4種類です。最後には、発表会を行い、それぞれのチームが自分たちの作品の特徴や苦労した点を発表し合いました。

参加者の声

子どもたちからは、「オオグソクムシの硬い甲羅をリアルに再現できた気がする!」や「関節を表現するためにモーターを2つも使ったよ」といった声が寄せられました。さらに、保護者からは「学校では学べない貴重な経験だった」といった感想もいただきました。子どもたちがどのようにロボットを発表するのか、保護者たちも期待に胸を膨らませていました。

海と日本プロジェクトの意義

このプロジェクトは、単なるロボット製作に留まらず、子どもたちが自身の生活や環境について「自分ごと」として考えるきっかけを提供するものでもあります。日本財団が推進する「海と日本プロジェクト」の一環として、子どもたちが海洋環境の重要性を理解し、次世代に向けてのアクションにつながることが期待されています。

今後もこうした体験学習を通じて、海の大切さを感じながら成長していく未来のキッズたちの姿を見守りたいと思います。

団体概要

一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会は、清水港及び駿河湾周辺での港湾計画や海洋文化都市計画に賛同し、海洋研究の拠点化を目指して様々な活動を展開しています。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.sss-rmc.jp/

海は私たちの生活を豊かにし、未来への可能性を秘めています。その海を大切にし、次の世代に引き継いでいくために、一人ひとりが行動を起こすことが重要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。