大井川下流域の地下水を知る水文環境図の公開

大井川下流域の地下水を知る水文環境図の公開

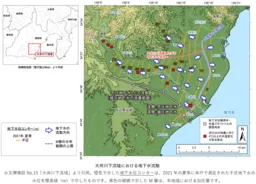

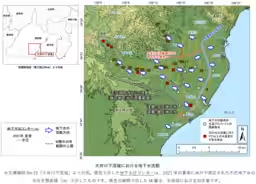

静岡県の大井川下流域における地下水の実態を把握するための水文環境図No.15が、国立研究開発法人産業技術総合研究所と静岡県環境衛生科学研究所の協力により公開されました。この地域は、焼津市や藤枝市、島田市といった街が広がる扇状地であり、地下水の利用が極めて盛んです。今回の水文環境図は、過去の調査データや現地での地下水調査・化学分析を基にして作成されました。

地下水の流れと深さが一目瞭然

この水文環境図では、地下水がどのように流れ、どの深さに存在しているのかといった情報が視覚的に示されています。具体的に言うと、地下水は主に大井川の河川水によって涵養され、赤い破線で示される範囲内でその影響が広がっています。さらに、地下水の温度も注目すべきポイントです。大井川近くの井戸では、年間を通じて水温が4℃以上も変化することが確認されており、これは河川水が大量に浸透して地下水になるための特徴であると言えます。この川の水が地域の水資源において非常に重要な役割を果たしていることを示しています。

地域社会における水循環の重要性

水文環境図は、地下水の情報を視覚的に整理することで、地域社会の健全な水循環を促進する役割が期待されています。この図を通じて、地下水の涵養源や流れを理解することができるため、万が一水質汚染などの問題が発生した場合にも、その影響を事前に予測しやすくなります。また、同時にこの情報は、地下の温度を利用した省エネルギー技術にも有効活用されることが期待されます。

地下水問題への対応

地下水には、加圧層と不圧地下水という2つの状態が存在します。大井川下流域では、加圧層のおかげで自噴する地下水帯が見られる場所もあり、これを活用することで地域の水も持続可能な形で利用できる可能性があります。例えば、地下水位の低下や地盤沈下といった問題に立ち向かうためには、事業者や自治体、さらには地域住民との間で合意を形成し、その実態を理解することが不可欠です。

公開情報と今後の展望

この水文環境図は、2025年3月28日から産総研のウェブサイト(リンク)で一般に公開されます。地域の地下水についての理解を深め、それが水資源の保全やさらなる利用にどのように繋がるかが大いに期待されます。この貴重なデータにより、静岡県の地下水資源が持続可能な形で育まれることを願うばかりです。常に変化する環境において、科学の力を借りつつ地域の水資源を守っていく姿勢が必要です。

大井川下流域の地下水の魅力に触れることで、地域の自然と共に生きるという意識がさらに高まることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。